西安明德理工学院暑期实践队赴河南南阳暑期实践

为深入推进思政教育与社会实践融合,引导青年学子在服务国家战略中厚植爱国情怀、强化使命担当,7月21日,西安明德理工学院暑期实践队赴河南南阳淅川县,开启为期一周的实践调研。队员们不仅投身丹江口水库生态保护,更在实践中解码南水北调移民“舍家为国、团结奉献”的精神内核,感悟移民精神与家国情怀的深刻关联,让青春在传承弘扬新时代移民精神的征程中绽放光彩。

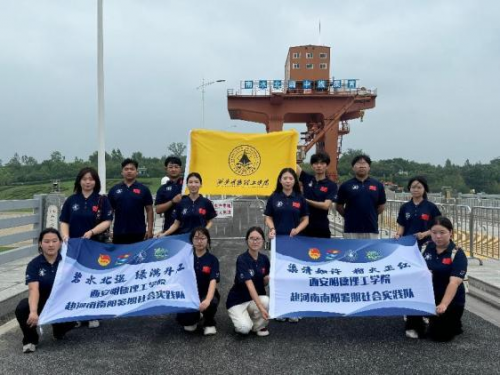

观工程壮举,悟移民奉献:从渠首到展馆的精神洗礼

实践队首站来到陶岔渠首。站在南水北调中线工程的“水龙头”旁,讲解员介绍道:“1952年,毛主席视察黄河时提出‘南方水多,北方水少,如有可能,借点水来也是可以的’,自此拉开了南水北调工程规划的序幕。历经多年勘测、论证与设计,无数建设者攻克技术难关,才建成了这项宏伟工程。”队员们一边聆听讲解,一边看着清澈的丹江水奔涌北上,深刻体会到工程的艰巨与不易。正是无数移民“舍小家为大家”,才让千里之外的北方人民喝上了甘甜的丹江水,南水北调移民精神的奉献底色令人动容。

随后,队员们走进南水北调移民展览馆。一张张老照片、一件件旧物件、一个个感人故事,生动再现了移民搬迁的艰难历程:从故土难离的不舍,到响应号召的坚定;从重建家园的艰辛,到融入新生活的喜悦。在这里,"无私奉献、艰苦奋斗"的移民精神变得具体而鲜活。

护碧水清波,守生态家园:从垃圾处理到水源守护的行动担当

生态保护是南水北调工程的生命线。实践队来到淅川县城市生活垃圾处理站,了解到当地创新采用"生态景观绿地+地下垃圾处理"模式,既美化了环境,又实现了垃圾的无害化处理。在工作人员的讲解下,队员们详细了解了生活垃圾处理及污水净化的全流程,深刻认识到"守护水质"背后的科技力量与持续投入。

沿着丹江岸边,实践队来到宋岗码头,手持垃圾袋开展水源地垃圾捡拾活动。烈日下,队员们弯腰捡拾岸边的塑料瓶、纸屑,用实际行动守护这汪清水。大家纷纷表示,每一片垃圾的清理,都是对移民奉献的回馈,更是对"绿水青山就是金山银山"理念的践行。

访移民新村,探产业新篇:从果园到社区的民生画卷

移民生活怎么样?产业发展如何?带着对移民生活的关切,实践队走进邹庄新村。在移民产业果园,猕猴桃藤蔓蜿蜒、脆柿子青果悬枝,软籽石榴裹着纸袋静静孕育,村民穿梭果树间,小心修剪、仔细管护,额头的汗折射着耕耘的专注。

邹庄借山水禀赋发展特色种植,让移民“搬得出”后,在新土地“稳得住”,当下正为“能致富”蓄力深耕。实践队在这里开展“移民生活适应状况及可持续发展需求”调研活动,队员们深入村民家中,围坐闲话家常:听他们讲搬迁后融入新环境的磨合,说对产业升级、生活提质的期盼;也问起果园里套袋石榴的管护细节,从纸袋选择到摘袋时机,在一来一往的访谈里,收集移民心声,见证他们“舍家创业”路上,以耐心与汗水筑造未来的奋斗轨迹 。

离开邹庄新村,实践队走进淅川丹江移民民俗博物馆,触摸移民精神的温度。入馆区,鱼关村纪念亭、移民丰碑静静矗立,石碑与碑名承载着村庄让地、百姓奉献的过往。步入馆内,泛黄搬迁通知书、磨旧扁担等实物,串联起移民搬迁历程,“老人抢救毛主席画像”的故事,尽显移民对国家的赤诚。最后,队员们观看淅川移民专题报道与搬迁录像,移民们别家园的不舍、建新家的坚毅一一呈现。从果园奋斗到新村坚守,再经博物馆触动,队员们读懂“奉献”重量,坚定将青春融入国家发展、传承奉献精神的信念。

献青春之力,暖社区温情:基层志愿服务中的初心践行

实践的温度,在基层社区中流淌。7月25日,实践队带着精心准备的礼物走进光明社区,聚焦“一老一小”群体开展志愿服务。在儿童活动区域,队员们精心设计了趣味益智游戏和简易科普小课堂,通过生动的讲解和互动,让孩子们在轻松愉快的氛围中学习知识、快乐成长。

下午,队员们走进社区老人家中,主动帮忙打扫房间、整理物品。“孩子,真是麻烦你们了,屋里一下子亮堂多了!”社区李奶奶拉着队员的手亲切地说。一句句暖心的话语,一个个细致的举动,不仅为老人们送去了关怀,更拉近了团队与社区群众的距离,让志愿服务真正走进群众心里。

溯文化根脉,探精神传承:范蠡公园中的古今对话

实践队最后来到范蠡公园,将思政课堂延伸至楚文化发源地。在这里,队员们深挖"忧国奉公"的文化内核,探寻其与当代移民精神的一脉相承。从古人"忧国奉公"的襟怀,到如今移民"舍家为国"的抉择,千年文化基因在新时代焕发生机。大家深刻认识到,移民精神并非无源之水,而是根植于深厚的历史文化土壤,在时代浪潮中不断传承升华。

从工程壮举到生态守护,从移民故事到文化传承,淅川之行,是精神洗礼,更是责任传承。为期一周的实践,让队员们深切感悟到,南水北调移民精神是一部鲜活的思政教材。他们将带着这份收获归校,不仅要让移民精神在青年间持续传递、让千年文化基因焕发光彩,还以“大学生讲思政课”为载体,把调研所得转化为思政养分,用青春之音讲述移民奉献,让这份跨越山海、舍家为国的精神,在校园思政课堂里扎根生长,激励更多青年以担当续写传承新篇 。